Les zones contestées reflètent les dynamiques complexes des relations internationales et des intérêts territoriaux. Les frontières maritimes constituent un enjeu majeur dans un monde où les ressources naturelles et les routes commerciales représentent des atouts stratégiques.

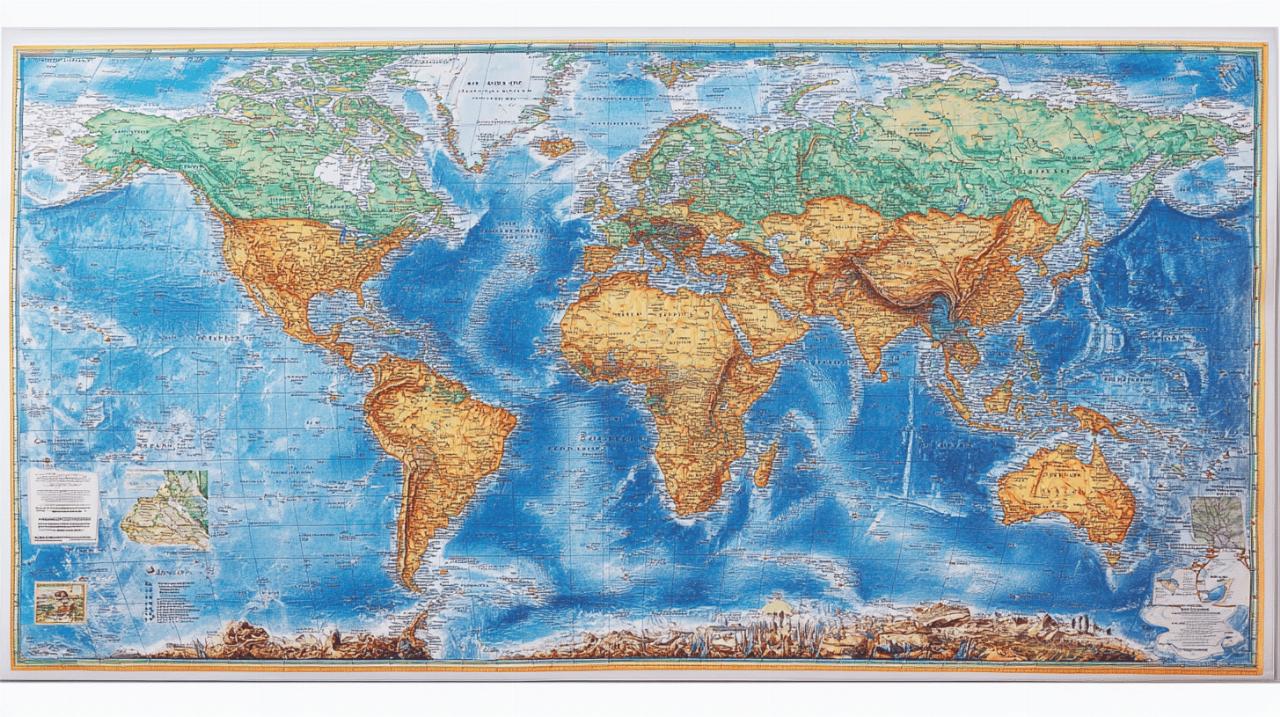

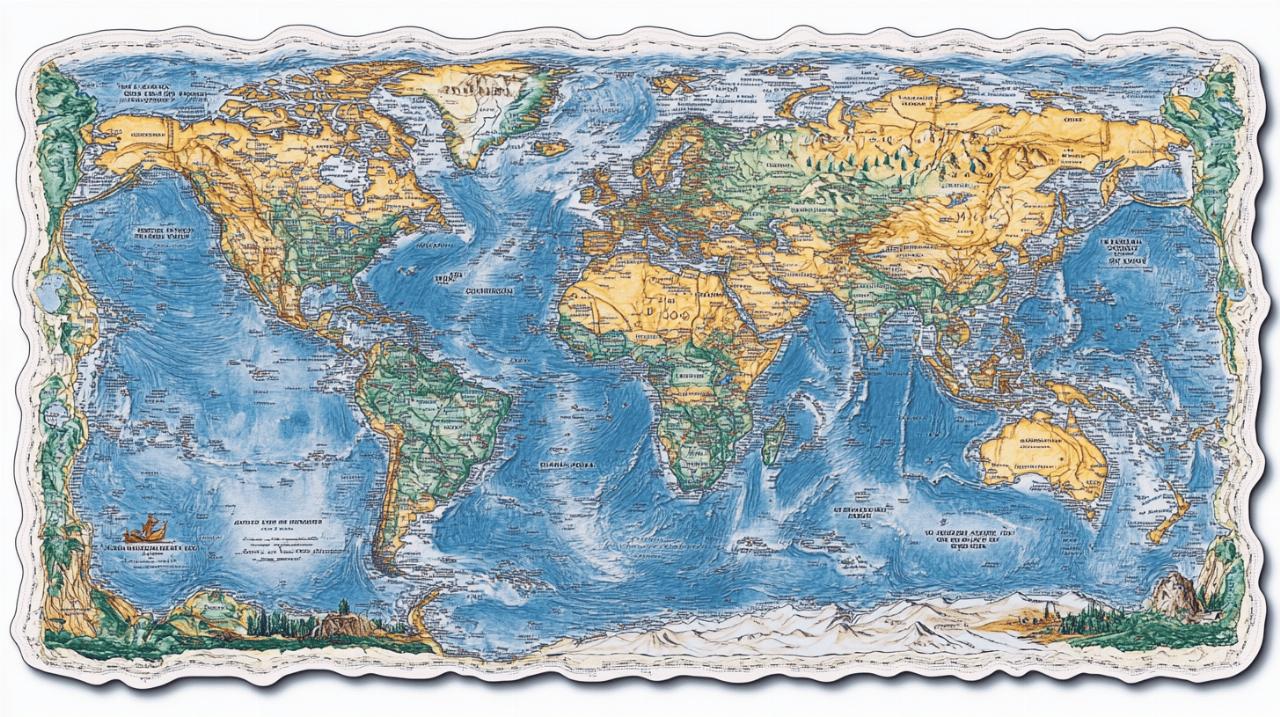

Les frontières maritimes en dispute

La délimitation des espaces maritimes s'inscrit dans un cadre juridique international strict. Le droit maritime international établit des règles précises pour la zone économique exclusive et les plateaux continentaux, tandis que les États cherchent à étendre leur influence sur les mers.

Les enjeux territoriaux en mer de Chine

La mer de Chine illustre les tensions relatives aux positions géographiques stratégiques. Les différends portent sur la souveraineté des îles, les droits de navigation et l'accès aux carrefours stratégiques. Cette zone maritime cristallise les ambitions des États riverains autour des routes commerciales.

Les ressources naturelles au cœur des tensions

Les fonds marins abritent des richesses convoitées par les nations. La présence d'hydrocarbures et de minerais stimule les revendications territoriales. Les États développent leurs capacités d'exploitation maritime, générant des conflits autour des délimitations des plateaux continentaux et des zones économiques exclusives.

Les territoires arctiques face aux revendications

L'Arctique émerge comme une zone stratégique majeure où les questions de frontières maritimes et d'accès aux ressources naturelles suscitent l'attention internationale. La fonte progressive de la banquise modifie les dynamiques territoriales et ravive les discussions sur le droit maritime international.

Le partage des eaux internationales

La Zone Économique Exclusive s'étend jusqu'à 200 miles nautiques des côtes, établissant les droits souverains des États sur leurs ressources maritimes. Les plateaux continentaux font l'objet d'analyses minutieuses par la Commission des limites du plateau continental, qui examine les preuves géologiques présentées par les nations. La Russie, la Norvège, le Danemark et le Canada ont déposé leurs revendications territoriales, créant des zones de chevauchement significatives. Les études indiquent que 95% des gisements minéraux se situent dans les ZEE existantes, tandis que les ressources en hydrocarbures représentent un potentiel notable avec 29% des réserves mondiales de gaz estimées dans la région.

Les routes commerciales émergentes

Le changement climatique transforme la navigation polaire en réalité tangible. Le trafic maritime sur la Route maritime du Nord a connu une augmentation remarquable, passant de 2 millions de tonnes en 2010 à 18 millions de tonnes en 2018. Dans l'Arctique canadien, le nombre de navires a triplé entre 2005 et 2018. Les armateurs restent néanmoins prudents face aux défis spécifiques de ces voies maritimes : l'absence de ports intermédiaires, les risques liés à l'imprévisibilité de la banquise et les coûts d'assurance élevés limitent le développement du trafic de transit. La position géographique unique de ces carrefours stratégiques redéfinit les enjeux territoriaux dans la région.

Les zones désertiques disputées

Les espaces désertiques constituent des territoires aux enjeux territoriaux complexes. La position géographique de ces zones soulève des questions liées aux ressources naturelles et à leur exploitation. Les défis du développement territorial dans ces régions arides se manifestent à travers des tensions autour des éléments vitaux et stratégiques.

Les conflits autour des points d'eau

L'accès aux ressources hydriques représente un facteur majeur dans les zones arides. Les points d'eau génèrent des rivalités entre populations locales et acteurs régionaux. La rareté des ressources aquifères transforme ces espaces en carrefours stratégiques pour les communautés environnantes. Les tensions s'intensifient avec les effets du changement climatique qui modifient la disponibilité des ressources en eau. L'établissement de frontières maritimes et la définition des droits d'accès aux points d'eau deviennent des enjeux centraux dans la gestion de ces territoires.

Les ressources minières stratégiques

Les zones désertiques renferment des gisements miniers significatifs, créant une dynamique particulière dans le développement territorial. La présence de ressources naturelles attire les investissements et génère des rivalités entre acteurs économiques. Les zones économiques exclusives établies dans ces régions font l'objet de négociations complexes. L'exploitation minière nécessite des infrastructures adaptées et des routes commerciales spécifiques. La littoralité et l'enclavement des gisements influencent directement leur accessibilité et leur rentabilité. L'exploitation de ces ressources requiert une analyse approfondie des contraintes géographiques et des impacts environnementaux.

Les espaces urbains divisés

L'étude des villes contemporaines révèle des territoires complexes, marqués par des lignes de fracture multiples. Ces divisions s'inscrivent dans une dynamique de développement territorial qui reflète les mutations sociales et politiques. L'approche de la géographie critique urbaine nous permet d'analyser ces phénomènes de séparation et leurs impacts sur la vie quotidienne.

L'étude des villes contemporaines révèle des territoires complexes, marqués par des lignes de fracture multiples. Ces divisions s'inscrivent dans une dynamique de développement territorial qui reflète les mutations sociales et politiques. L'approche de la géographie critique urbaine nous permet d'analyser ces phénomènes de séparation et leurs impacts sur la vie quotidienne.

Les villes partagées par des murs

Les séparations physiques dans l'espace urbain manifestent des réalités sociales profondes. Ces délimitations matérielles transforment la physionomie des villes et influencent les flux de population. Ces barrières établissent des frontières internes qui modifient les pratiques urbaines et créent des zones distinctes. Cette fragmentation spatiale s'accompagne souvent d'une périurbanisation qui repousse les limites traditionnelles de la ville.

Les quartiers sous administration spéciale

Les zones urbaines placées sous régimes administratifs particuliers illustrent la complexité des enjeux territoriaux. Ces espaces ruraux-urbains spécifiques génèrent des dynamiques sociales uniques. L'administration de ces territoires nécessite une adaptation des modes de gestion et une prise en compte des particularités locales. La position géographique de ces quartiers influence directement leur développement et leur intégration dans le tissu urbain global.

Les territoires autonomes non reconnus

La question des territoires autonomes non reconnus s'inscrit dans une dynamique complexe du développement territorial mondial. Ces espaces, marqués par des positions géographiques singulières, révèlent les tensions entre autorité établie et revendications locales. Les enjeux territoriaux se manifestent à travers différentes formes d'organisation spatiale et administrative.

Les états autoproclamés

Les États autoproclamés représentent une réalité géopolitique singulière dans le paysage international. Ces entités établissent leurs propres structures administratives et affirment leur souveraineté sans obtenir une reconnaissance officielle. Leur existence s'appuie sur des facteurs multiples : une position géographique stratégique, la maîtrise des ressources naturelles, ou encore le contrôle des routes commerciales. La littoralité joue parfois un rôle déterminant dans leur survie économique, tandis que l'enclavement peut renforcer leur isolement diplomatique.

Les zones grises administratives

Les zones grises administratives constituent des espaces où l'autorité traditionnelle s'efface au profit de systèmes de gouvernance hybrides. Ces territoires se caractérisent par une organisation spatiale particulière, souvent située aux carrefours stratégiques entre différentes influences. Le phénomène de périurbanisation illustre cette complexité, créant des espaces ruraux-urbains aux limites floues. L'agriculture périurbaine s'y développe comme une manifestation de cette hybridation territoriale. Ces zones se transforment sous l'influence du changement climatique et des mutations socio-économiques, redéfinissant les rapports entre centres et périphéries.

Les enjeux futurs des territoires contestés

L'évolution des territoires contestés se manifeste à travers des mutations profondes, tant sur le plan environnemental que sur le plan des dynamiques spatiales. Les zones disputées font face à des transformations majeures qui redéfinissent les relations entre les acteurs et modifient les équilibres établis. La compréhension de ces enjeux nécessite une analyse approfondie des facteurs climatiques et territoriaux.

Les impacts du changement climatique

La transformation des espaces arctiques illustre parfaitement les bouleversements en cours. Les températures ont augmenté de 2 à 3°C dans cette région au cours des cinquante dernières années. La fonte des glaces modifie substantiellement les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux. La superficie de la banquise estivale diminue significativement, passant de 40% de glace pluriannuelle en 1983 à 18% en 2013. Ces modifications physiques engendrent de nouvelles perspectives pour la navigation polaire et l'exploitation des ressources naturelles. Les routes commerciales s'adaptent, comme en témoigne l'augmentation du trafic sur la Route maritime du Nord, passant de 2 millions de tonnes en 2010 à 18 millions de tonnes en 2018.

Les nouvelles dynamiques territoriales

L'évolution des territoires se manifeste notamment dans les zones périurbaines, où s'opère une transformation des espaces ruraux-urbains. L'agriculture périurbaine s'affirme comme une composante majeure du développement territorial. Les statistiques révèlent que 80% de la Région Île-de-France sont constitués d'espaces ouverts à vocation forestière ou agricole. Les territoires périurbains créent des configurations spatiales inédites, mêlant caractéristiques urbaines et rurales. Cette mutation s'observe dans l'aire urbaine toulousaine, où les espaces agricoles représentent 60% de la surface totale. Les carrefours stratégiques émergent comme des points nodaux essentiels, redéfinissant les relations entre les territoires et influençant les flux commerciaux.